Les yeux dans les yeux

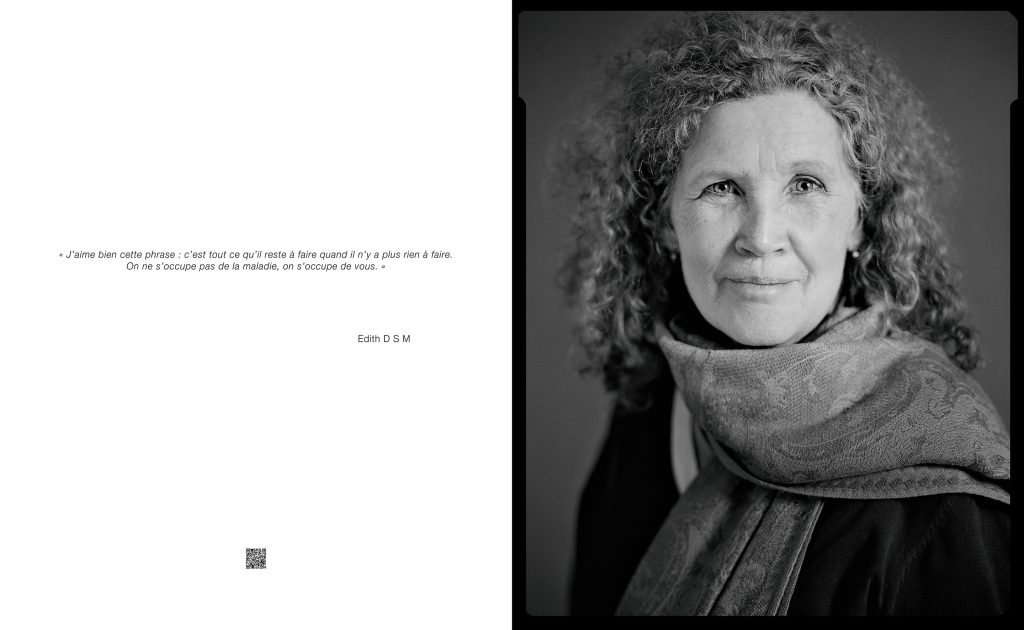

Interview de Edith D S M.

Vous pouvez me raconter un peu votre parcours médical ? Comment vous êtes arrivée ici ?

J’ai fait mon dernier stage d’interne en soins palliatifs, il y a trente ans.. Ce stage a été un vrai déclic. Je me suis dit : "Enfin, des gens qui parlent des personnes, et pas seulement des maladies." Je savais déjà que je voulais faire de la médecine générale, mais je me suis promis que si un jour je travaillais à l’hôpital, ce serait en soins palliatifs.

Je me suis installée comme médecin généraliste Mais j’ai continué à faire de l’accompagnement à domicile et à garder un lien avec les équipes.

Puis est arrivé le Covid. On a appelé les médecins à venir aider à l’hôpital : J’ai alors contacté une collègue que je connaissais déjà en lui disant : "Je sais faire des soins palliatifs. Est-ce que vous avez besoin d’un coup de main ?"

Et le lendemain, j’étais là. J’ai rejoint l’équipe mobile. J’ai intégré définitivement le service en janvier 2021.

Qu’est-ce qui vous a attirée dans les soins palliatifs ?

le fait qu’on parle des gens, pas seulement des maladies. J’ai toujours été un médecin d’accompagnement. Je n’impose pas un traitement. Je propose, j’explique, je demande l’avis. Et si le patient ne veut pas, je respecte. Ça a toujours été ma manière de pratiquer.

J’ai aussi une histoire personnelle qui fait que la fin de vie ne me fait pas peur. J’ai fait ma thèse sur le rôle des internes en soins palliatifs, à une époque où on n’était pas nombreux à s’y intéresser. Nous avions tous des expériences personnelles qui expliquaient pourquoi on avait choisi d’être là, auprès des gens qu’on ne peut pas guérir.

Et qu’est-ce qui vous a permis de "tenir" dans cette voie ?

Je pense que j’ai été "formée" pour ça, d’une certaine manière. J’ai commencé très jeune à travailler de nuit comme infirmière, pendant mes études. Je faisais des gardes dans un hôpital où étaient hospitalisés des patients atteints du sida, à une époque où il n’y avait pas de traitements. Ils étaient jeunes, seuls dans leur chambre, et souvent abandonnés par les médecins. Alors on restait avec eux la nuit, on écoutait. C’était déjà du soin palliatif, même si on ne l’appelait pas comme ça.

Ces années-là ont confirmé que c’était ma place. Je n’étais même pas encore externe, mais je savais déjà que je voulais être un médecin qui accompagne.

Et aujourd’hui, que représente pour vous cette pratique ?

Aujourd’hui, je vois que ce que j’ai toujours voulu faire, c’est résister. Résister à un système médical qui oublie la personne. Ici, on met la parole du patient au centre. On ne décide pas à sa place. On l’écoute. On prend le temps. Et on travaille en équipe, ce que je n’ai pas pu faire pleinement en cabinet. Travailler seule, c’est épuisant. Ici, c’est normal de se soutenir entre soignants.

Comment vous définiriez les soins palliatifs ?

J’aime bien cette phrase : "C’est tout ce qu’il reste à faire quand il n’y a plus rien à faire." Nous, on ne soigne pas le cancer, l’insuffisance ou la dégénérescence. On s’occupe de tout le reste : la douleur, les peurs, les silences, les liens. Et même si on ne peut plus soulager, on reste là. On ne ferme pas la porte. On ne laisse pas la personne seule.

Les soins palliatifs, c’est ce lien qu’on maintient jusqu’au bout. Même dans l’impuissance, même dans l’échec médical. On reste.

Et comment on endure cette proximité avec la mort, la souffrance ?

On tient parce qu’on est en équipe. Parce qu’on peut se dire entre nous : "Là, je n’en peux plus." Parce qu’on peut craquer, partager, respirer. Et aussi parce qu’on a une histoire personnelle qui fait que cette présence au plus fragile ne nous détruit pas. Sinon, on ne pourrait pas rester.

Quel regard portez-vous sur la vulnérabilité, la perte d’autonomie, l’image du corps dégradé ?

Pour moi, la dignité est inhérente à l’être humain. Ce n’est pas un attribut extérieur, ce n’est pas une question d’apparence. La société actuelle met la norme au centre : être jeune, dynamique, performant. Et dès qu’on s’en écarte, on se sent "de trop". Mais ici, on voit les gens, au-delà de leur corps affaibli. On les regarde avec respect. Et ce regard, parfois, aide à réparer quelque chose en eux.

Et comment est-ce qu’on arrive, justement, en tant que soignants ou médecins, à réparer quelque chose chez les gens qui se sentent indignes ? Qui arrivent en disant “je ne sers plus à rien”, “je ne vaux plus rien pour les autres”… Comment on fait, concrètement ?

Je crois qu’il faut être très humble. On ne “répare” pas quelqu’un comme on répare une machine. On peut tendre une main, mais encore faut-il que l’autre puisse ou veuille la saisir. Il y a un qui disait que la résilience, c’est une main tendue qu’on saisit. Ça m’a beaucoup parlé. Ça veut dire que la transformation,

elle ne peut se faire que si la personne en face est prête, si elle a en elle une petite parcelle de force, ou simplement une disponibilité pour recevoir ce geste-là.

Donc, ce qu’on fait, c’est qu’on tend la main. Et pour moi, la seule main vraiment crédible, c’est celle de l’exemple. Pas celle des beaux discours. Je peux dire mille fois à quelqu’un “Mais si, vous êtes digne”, ça ne changera rien. Ce qui va peut-être faire quelque chose, c’est le regard que je vais poser sur elle, le temps que je vais lui accorder, la manière dont je vais la considérer. Ce que je dégage dans mon corps, dans ma posture, dans ma voix. Ce que la personne va capter dans mon non-verbal, c’est là que ça se passe. Elle va sentir si je la considère comme une personne ou pas.

Et puis, parfois, ça ne suffit pas. Parce que la douleur est trop forte, parce que l’histoire de vie est trop lourde, parce que l’image de soi est trop abîmée. Et alors, même si on est tous là, avec toute notre attention, notre douceur, notre humanité… eh bien, on ne sera pas entendus.

Je me souviens d’une patiente. Une ancienne danseuse. Elle avait une paralysie faciale, son visage était déformé, elle ne voyait plus que d’un œil. Son image d’elle-même était devenue insupportable. Elle ne se regardait plus dans le miroir. Pour elle, elle n’était plus une femme, elle n’était plus belle, elle n’était plus rien. Elle est restée longtemps dans l’hésitation, demandant un jour une sédation, le lendemain la refusant.

Pendant plusieurs semaines, on l’a accompagnée. On était là, tout simplement. On parlait peu. On regardait, on écoutait, on soutenait. Je pense qu’elle sentait bien, au fond, qu’on la voyait encore comme une personne.

Mais sa souffrance à elle, c’était plus fort que tout. Un jour, elle a dit qu’elle n’en pouvait plus, qu’elle voulait être sédatée. On a estimé que c’était justifié, que toutes les autres options avaient été tentées. Et elle a été sédatée. Elle est restée vivante cinq ou six jours après ça. Je garde très précisément son visage en mémoire. Parce que pour nous, c’était une dame. Et pour elle, c’était un monstre. Et malgré tous nos gestes, nos regards, ça n’a pas suffi à lui faire changer cette perception.

C’est pour ça que je dis que ce qu’on fait, c’est tendre la main. Et que chacun fait ce qu’il peut avec cette main. Il y a des patients qui la saisissent, et ça se voit, ça se sent. Et puis d’autres qui ne peuvent pas, ou pas encore. Et c’est leur droit aussi.

Je crois que la relation de soin, ce n’est pas un seul sens. C’est deux personnes — ou une équipe et un patient — qui, à un moment donné, arrivent à s’apprivoiser. Il faut une confiance mutuelle, une forme de reconnaissance silencieuse. C’est fragile, c’est lent, mais c’est puissant quand ça advient.

Vous disiez plus tôt que les soins palliatifs étaient une forme de résistance. Qu’entendez-vous par là ?

On résiste à une médecine qui veut tout protocoliser, tout standardiser, tout numériser. On défend une autre manière d’être soignant. Une manière où l’ordinateur ne remplace pas l’écoute. Où le soin ne se résume pas à un chiffre ou à une case cochée. On rappelle qu’il y a une autre voie.

Quel message aimeriez-vous transmettre à travers ce témoignage ?

L’importance du lien. Entre les gens, entre les générations, entre les équipes. Et aussi le lien à soi. Dans un monde de plus en plus technologique, il faut défendre ça. Ce que l’humain peut faire, et que la machine ne saura jamais faire.

" J'aime bien cette phrase : c'est tout ce qu'il reste à faire

quand il n'y a plus rien.

On ne s'occupe pas de la maladie, on s'occupe de vous. "