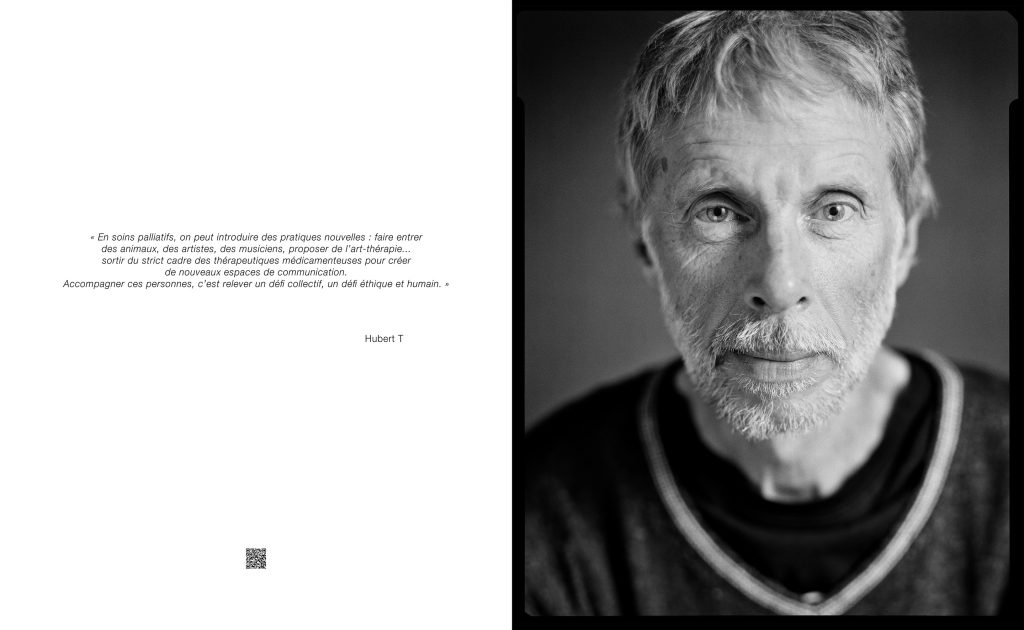

Les yeux dans les yeux

Interview de Hubert T.

Pouvez-vous vous présenter ?

Je m'appelle Hubert Thieurmel, j'ai 63 ans, j'habite dans le Sud-Finistère depuis 1983. Mon épouse, également infirmière, et moi avons fait toute notre carrière au centre hospitalier de Douarnenez. J'ai travaillé cinq ou six ans comme infirmier, puis nous sommes partis un an en mission humanitaire au Zaïre.

Comment en êtes-vous venu à vous intéresser aux soins palliatifs ?

À mon retour, j’ai repris mon poste d’infirmier, mais je me suis rapidement senti en profond décalage avec les conditions d’exercice. J’étais à un tournant : soit je quittais la profession, soit je tentais de prendre davantage de responsabilités pour faire évoluer les choses. J’ai donc passé, en candidat libre et à mes frais, le concours pour devenir cadre de santé. Après un an de formation et deux ans supplémentaires comme infirmier (faute de poste disponible), j’ai intégré la gériatrie, où j’ai été confronté à une forte mortalité, notamment en EHPAD.

Dans ces services, on accueillait des personnes très dépendantes, avec peu de moyens humains et techniques pour les accompagner dignement. À cette époque – milieu des années 90 – les soins palliatifs étaient peu connus. Par besoin de sens et d’humanité dans les soins, j’ai commencé à me documenter seul. C’est ainsi que j’ai proposé l’usage de molécules spécifiques pour apaiser certaines fins de vie, et introduit petit à petit cette pratique, avec l’accord d’un médecin ouvert à la démarche. Ce premier pas a ouvert une voie… et éveillé en moi un véritable appétit pour les soins palliatifs.

Vous avez donc suivi une formation universitaire ?

Oui, j'ai fait un Diplôme Universitaire de soins palliatifs. C'était une vraie découverte, une ouverture à un monde avec des interlocuteurs pluridisciplinaires.

Avec ce bagage, j'ai pu argumenter pour développer une vraie culture palliative dans mon établissement.

Face à des pratiques parfois déroutantes et des injonctions paradoxales – faire mieux avec moins – j’ai ressenti le besoin d’approfondir la réflexion éthique. En 2000, j’ai donc entrepris un DU d’éthique, qui m’a beaucoup apporté, tant sur le plan des soins palliatifs que de la gériatrie. À l’époque, j’étais à mi-temps cadre de pôle gériatrique, et à mi-temps en EHPAD, impliqué dans le développement d’une véritable filière gériatrique à Douarnenez.

Avec un médecin gériatre convaincu lui aussi par la nécessité d'une approche plus humaine, nous avons créé plusieurs structures nouvelles : hôpital de jour, accueil de jour, plateforme de répit… Et dans ce contexte, la circulaire de mars 2008 sur les soins palliatifs a marqué un tournant. Elle imposait à chaque territoire de santé de développer une offre adaptée. La question de sa mise en œuvre concrète s’est alors posée localement, relançant la dynamique.

Vous avez aussi participé à la création d'une équipe mobile ?

Oui, l'ARS voulait commencer par une équipe mobile de soins palliatifs. On m'a sollicité pour créer un réseau à domicile. Ce réseau a ensuite été fondu dans une structure unique, ces dispositifs ont souvent perdu leur expertise palliative.

Y a-t-il eu de grandes évolutions ces dernières années ?

Il est difficile de répondre simplement, cela dépend beaucoup du contexte. Si l’on regarde le système de santé dans son ensemble, le constat est contrasté. On observe une tendance à l’industrialisation des soins, avec des processus standardisés, souvent au détriment de la relation humaine. L’hôpital est devenu un lieu très technique, parfois inadapté aux personnes les plus vulnérables. Mais si l’on restreint l’analyse aux soins palliatifs, on peut parler d’une véritable évolution. Lorsque j’ai commencé à exercer, dans les années 80, la prise en charge était très médicalisée, avec peu de questionnements éthiques. On prescrivait des cocktails puissants à des patients en fin de vie, sans que cela ne choque personne. Les soins palliatifs ont apporté un autre regard, une attention nouvelle portée à la douleur, aux symptômes persistants, à la parole du patient. Ils sont nés d’un constat, porté notamment par des gériatres, qui voyaient arriver dans leurs services des patients que les autres disciplines ne prenaient plus en charge. Ces pionniers sont allés chercher des modèles d’autres pays, et ont introduit une autre façon d’envisager le soin : non plus seulement guérir, mais accompagner. Aujourd’hui, avec le développement des technologies, on peut vivre longtemps avec une

maladie incurable. Cette notion de « temps compté » devient centrale. Et c’est là que les soins palliatifs prennent tout leur sens : ils permettent d’accompagner cette période, de soulager la douleur, mais aussi d’écouter, de soutenir, d’aider à vivre ce temps avec dignité. C’est une avancée majeure, à la fois éthique et humaine.

Un souvenir marquant ?

Oui, lors d’un stage, j'ai vu un couple âgé prêt à rentrer chez lui. Il y avait entre eux une authenticité et une confiance incroyables. C'était bouleversant. J'ai compris que si les soins palliatifs permettent cela, alors ils sont essentiels.

En effet, les soins palliatifs sont aussi des temps d'échange à l'initiative des soignants, avec l'accord du patient. Cela permet de mettre sur la table des sujets sensibles : un patient veut rentrer chez lui, mais son épouse n'en peut plus. Il faut aborder ces sujets avec délicatesse.

Vous parlez souvent d'authenticité. Quels autres mots associez-vous aux soins palliatifs ?

Pour moi, s'engager dans les soins palliatifs, c’est avant tout un acte militant. Ce militantisme, je l’ai aussi ressenti dans mon travail en EHPAD, face à une société qui prône santé, beauté, jeunesse, alors que nous, soignants, travaillons dans des unités qui accueillent des personnes très âgées, dépendantes, qui vont peut-être mourir. C’est tout un pan de la société que l’on préfère souvent ne pas voir — et pourtant, c’est là que se joue une part essentielle de notre humanité. Accompagner ces personnes, c’est déjà relever un défi collectif, un défi éthique et humain. Et pour le relever, il faut être militant. C’est dans ces secteurs-là — la

gériatrie, les soins palliatifs — que j’ai trouvé une cohérence profonde dans mon parcours. Ce sont des espaces où, malgré les contraintes, il reste une marge de liberté pour créer, pour inventer. On peut y introduire des pratiques nouvelles : faire entrer des animaux, des artistes, des musiciens, proposer de l’art-thérapie… Bref, sortir du strict cadre médical pour réinjecter de l’humanité. Ce genre d’initiatives est plus difficile à mettre en œuvre dans d’autres disciplines hospitalières. Ici, on peut imaginer, transgresser parfois, toujours pour mieux accompagner. Cette inventivité, nourrie par l’engagement, donne du sens à l’action

soignante et ouvre des possibles dans des lieux souvent perçus comme figés.

" En soins palliatifs, on peut introduire des pratiques nouvelles : faire entrer des animaux, des artistes, des musiciens,

proposer de l'art thérapie...

sortir du strict cadre des thérapeutiques médicamenteuses pour créer de nouveaux espaces de communication.

Accompagner ces personnes, c'est relever un défi collectif,

un défi éthique et humain. "