Les yeux dans les yeux

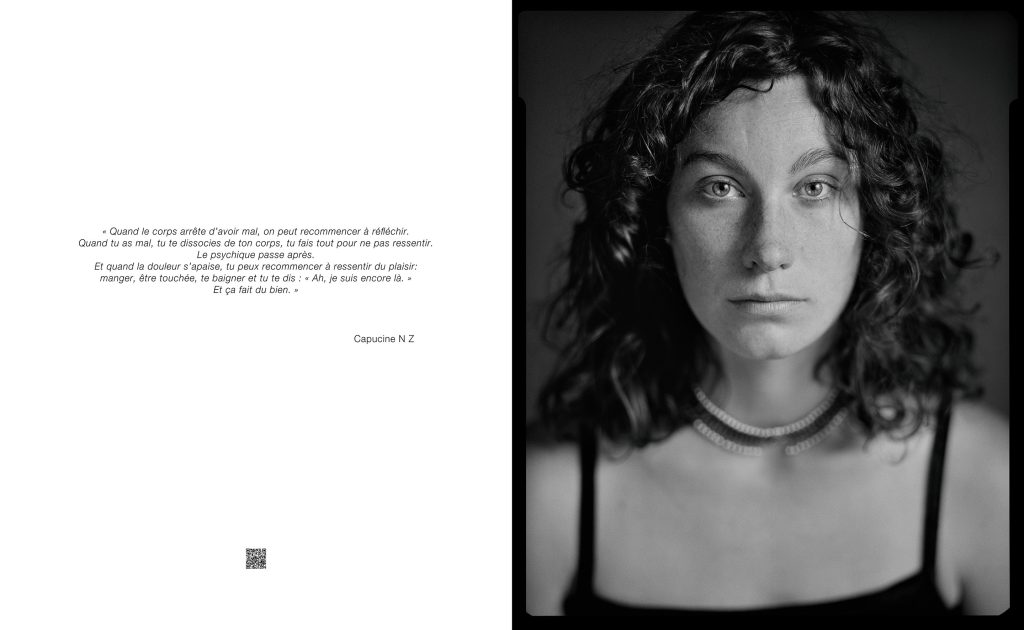

Interview de Capucine NZ.

Peux-tu te présenter ?

Je m’appelle Capucine, j’ai 28 ans, bientôt 29. J’ai grandi entre les Antilles et le Canada. Et là, ça fait trois ans que je suis revenue en Europe, dont un an que je vis en France.

J’ai pas mal de passions, certaines me rapportent de l’argent, d’autres pas du tout. J’ai notamment une passion pour le dessin : parfois je décroche des petits contrats, je réponds à des commandes d’illustration. Ça peut aller d’une étiquette de bière à l’illustration d’un plaidoyer. Quand j’étais malade, j’ai même dessiné une petite BD d’humour noir sur la chimiothérapie. C’était une super expérience enfin, ce sont surtout les retours des gens qui ont ri grâce à cette BD qui l’ont rendue super.

Tu as évoqué rapidement ta maladie… Est-ce que tu peux raconter ce qui t’est arrivé ?

Oui. En fait, c’est en deux étapes. J’ai eu un premier cancer à 16 ans, c’était une tumeur à l’ovaire gauche, qu’on n’avait pas détectée avant. J’ai été opérée, une expérience très violente. À 16 ans, aux Antilles, on m’a transférée sur une autre île…

Après l’opération, on m’a envoyée en France pour une première chimiothérapie.

J’étais dans le service des mineurs. J’y ai passé plusieurs mois. J’ai eu de la chance, parce qu’il n’y a pas eu de rechute à ce moment-là, j’ai pu reprendre une vie plus ou moins normale.

Mais c’est sûr que, pour une ado, c’était dur. Pendant deux ans, j’ai eu du mal à interagir avec les jeunes de mon âge. Il y avait un gros décalage… et en même temps, beaucoup plus d’humour que ce qu’on pourrait croire. Il y avait par exemple des concours de "Voldemort" dans le couloir : qui avait l’air le plus malade, le plus chauve, le plus déshydraté… D’où l’humour noir, et ma BD.

Dix ans plus tard, donc il y a deux ans, j’ai rechuté. Cette fois, c’était l’ovaire droit. J’ai mis beaucoup de temps à comprendre que j’étais de nouveau malade. J’avais mal, j’étais de plus en plus faible, je dormais mal, je ne mangeais plus. Je prenais des vitamines pour tenir. Puis les examens ont révélé une nouvelle tumeur.

Il a fallu réopérer, mais ça n’a pas été immédiat. On m’a proposé à nouveau de la chimio. Et là, c’était très dur de dire oui, parce que j’avais gardé un souvenir terrible des effets secondaires. C’est ce que j’explique dans ma BD : en fait, les symptômes du cancer, on ne les sent pas trop. Ce qui fait mal, c’est le traitement. Tu ne te sens vraiment malade qu’à partir du moment où tu entres dans l’hôpital, où tu commences la chimio : tu vomis, tu perds tes cheveux, tu deviens faible. C’est là que tu te sens mourir.

J’ai eu beaucoup de mal à accepter de revivre ça. J’ai dit clairement : “Je ne ferai pas ce traitement si je ne suis pas accompagnée 24h/24. Je n’irai pas à l’hôpital seule. Je ne peux pas.”

Heureusement, ma famille, mes amis se sont relayés. Pendant trois mois, j’ai toujours eu quelqu’un avec moi.

Mais je m’étais vraiment préparée à ne pas le faire. J’avais écrit mon testament, fermé mes comptes en ligne, tout noté dans un document avec mes mots de passe. J’étais en paix. J’avais vécu comme je voulais pendant dix ans. Je m’étais sentie libre. Je ne voulais pas perdre ça. Et au final, bah… je suis toujours là. J’ai fait le traitement, et ça a marché. Ce n’était pas simple, il y a eu plein de complications, des urgences, des chutes d’immunité, des infections, mais je suis là.

Après, il a fallu du temps pour me remettre debout. Surtout mentalement. J’ai mis deux ans à recommencer à faire des projets. J’avais tellement mis ma vie en pause que je ne voyais plus d’après. Et là, c’est revenu, il n’y a pas très longtemps.

Qu’est-ce qui t’a aidée à t’accrocher, alors que tu étais prête à partir ?

Il y a un truc tout simple, pas très glam : quand le corps arrête d’avoir mal, on peut recommencer à réfléchir. On sous-estime à quel point la douleur physique t’anesthésie. Quand tu as mal, tu te dissocies de ton corps, tu fais tout pour ne pas ressentir. Le psychique passe après. Et quand la douleur s’apaise, que tu peux recommencer à ressentir du plaisir : manger, être touchée, te baigner ; tu te dis : "Ah, je suis encore là." Et ça fait du bien.

Il y a aussi eu l’obstination de mes proches. Ils ne m’ont pas laissée tomber. Ils attendaient que je revienne, que je redevienne moi. Et quelque part, je voulais leur rendre ça.

Tu dis que la douleur physique t’empêchait même de penser. Qu’est-ce qui t’a soutenue dans ces moments-là ?

La musique. C’est un outil génial. Elle permet de te mettre dans une sorte de transe.

J’avais des amis qui m’envoyaient des playlists. Ça te transporte, même si tu dois aller la chercher activement.

Et aussi, une sorte de méditation. À 16 ans, j’ai découvert que je pouvais partir quelque part dans ma tête. Ce n’était pas vraiment du sommeil, mais une bulle mentale. Un refuge.

Il y avait aussi les échecs. Un jour, je me suis réveillée incapable de lire. Mon cerveau n’arrivait plus à aligner les lettres. C’était terrifiant. Mais avec les échecs, il n’y a pas de mots, juste des formes, des stratégies simples.

Ça m’a permis de garder une activité mentale, même minimale. Je forçais les gens à jouer avec moi. J’ai relancé un club d’échecs ensuite. Et puis, il y avait la BD. Une planche par jour, pour faire rire les infirmières.

Finalement, tu as su t’appuyer sur des choses très différentes, mais toutes vitales.

Oui, complètement. Et je pense que c’est très difficile de lâcher prise quand on n’a pas confiance dans le traitement.

Quand on accepte que le pire peut arriver, on peut commencer à s’évader mentalement. Mais si on reste en alerte, en stress constant — “est-ce que je vais vomir, est-ce que le cathéter va péter…” — alors on ne peut jamais respirer.

L’abandon, il vient avec la confiance. Et c’est quand tu lâches un peu que tu peux commencer à revivre.

Ton rapport avec le soin, le corps médical, tout ce qui touche à l’hôpital, tu y as été plongée pendant très longtemps. Qu’est-ce que tu en retires un peu ?

J’en retire, d’abord, qu’ils font vraiment comme ils peuvent. On a quand même de la chance qu’il y ait autant de gens passionnés par ces sujets-là.

Moi, j’ai beaucoup, beaucoup d’affection pour toutes les infirmières et infirmiers, pour toutes les personnes qui s’occupent du quotidien à l’hôpital. Par contre, c’est difficile de ne pas ressentir une forme de colère face au manque de sensibilité dans

l’annonce des nouvelles.

Par exemple, il y a des choses lourdes de conséquences, l’infertilité, par exemple.

Quand on te dit : « On va vous réopérer l’ovaire », en fait ça signifie que tu ne pourras peut-être pas avoir d’enfant. Tu vois ? Ce genre d’annonce, ça change une vie. Et c’est compliqué, parce que d’un côté ce n’est pas forcément leur rôle d’aller dans le détail, ils ont des dizaines de patients à voir… mais c’est trop brut, trop brutal.

Le langage médical, on ne le comprend pas. Il est beaucoup trop technique, ce n’est pas notre langue. Donc on essaie de deviner ce que ça veut dire, sans vraiment comprendre. Et surtout, on doit deviner les conséquences sans qu’elles nous soient clairement expliquées.

Moi, on ne m’a pas dit ce que ça voulait vraiment dire. Bêtement, je me suis dit : « Bon, vous allez m’opérer donc je vais peut-être pouvoir récupérer un ovule. » Tu fais des plans, tu t’accroches à des espoirs, tu te fais des films… Et là, ce manque de sensibilité, ça fait mal. Parce que ce que ça veut dire, c’est énorme pour une vie.

Et puis, autre chose : je pense qu’il faut absolument respecter quand quelqu’un dit « stop, je n’ai pas envie de ce traitement ». Il y a une forme de pression, presque du harcèlement moral, autour de la chimiothérapie. Comme si ce n’était pas une option, comme si tu n’avais pas le choix.

On ne t’explique pas que tu peux choisir. On te dit : « Voilà le traitement, c’est comme ça qu’on va essayer de vous sauver. » Mais on ne te dit pas : « Et si vous ne le prenez pas, voilà ce qui peut se passer. » Il n’y a pas d’explication de l’alternative.

Et je trouve ça absurde, parce que certaines personnes pourraient très bien être en paix avec le fait de se dire : « Bon, je vais mourir de mon cancer. Qu’est-ce que ça veut dire ? J’ai combien de temps ? À quoi ça ressemble ? » Ça, ce serait un vrai

choix. Mais on ne le donne pas. C’est comme si le traitement allait de soi.

Ce qui a été important pour moi, c’est de me sentir libre dans mes choix. Par exemple, la deuxième fois, j’ai surpris tout le monde en disant : « Attendez. Moi, je suis déjà passée par là. Je vais prendre cinq minutes pour réfléchir, je ne commence pas ce traitement demain matin. Je me donne 48 heures. » Et là, vraiment, j’ai senti que ça coinçait. Comme si c’était absurde de prendre du recul. Mais non. Se battre pour sa vie, ça demande plus d’énergie que ce qu’on a, en général. Il faut être sûr d’en avoir envie.

" Quand le corps arrête d'avoir mal, on peut recommencer à réfléchir.

Quand tu as mal, tu te dissocies de ton corps,

tu fais tout pour ne pas ressentir.

Le psychique passe après.

Et quand la douleur s'apaise, tu peux recommencer à ressentir du plaisir : manger, être touchée, te baigner et tu te dis : " ah, je suis encore là ".

Et ça fait du bien. "